東北大学金属材料研究所

附属量子エネルギー材料科学

国際研究センター

材料科学の最前線から、持続可能な原子力技術へ

NEWS

東北大学金属材料研究所附属

量子エネルギー材料科学国際研究センターとは

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター(以下、大洗センター)は、平成16年4月1日にその前身である材料試験炉利用施設(昭和44年設置)を名称変更して発足したものです。

旧施設が行ってきた全国共同利用等の主要な業務を引き継ぐとともに、人材の育成、学術的研究の推進に重点を置きつつ、国際化をはじめとして新たな展開を図っていくことにしています。

原子力は我が国の主要なエネルギー源の一つであり、原子炉を安全に、かつ人々が安心感を持てるように運用していくためには、原子力材料の寿命評価等の安全に関わる研究が不可欠です。

東北大学金属材料研究所の持つ最先端の材料科学的手法を駆使してこのような材料研究を行っています。

高い研究水準を維持し、情報や研究技術を共有することにより研究の効率化を図る上でも国際化は極めて重要です。大洗センターは世界の代表的な研究機関と研究協定を結ぶなどして、人材の交流、試料等の交換、情報の交換を図っていくことにしています。

原子力研究の上で照射施設は特に重要であり、現在利用している国内の研究炉に加えて、海外の原子炉を利用した照射試験も積極的に進めています。

これらの業務を進めていく上で、日本原子力研究開発機構との機密な連携・協力は欠かせません。客員制度等を整備しつつ有機的な協力関係をさらに強化していくことが重要です。

さらに、核燃料を構成するウランやプルトニウムなどアクチノイド元素の性質、つまり物性も大変興味深いものがあります。これらを含む化合物は物性の宝庫です。中には超伝導になるものも見つかっており、世界的な研究競争が繰り広げられています。

大洗センターは国内大学で唯一マクロな量のアクチノイド元素が取り扱える全国共同利用施設です。

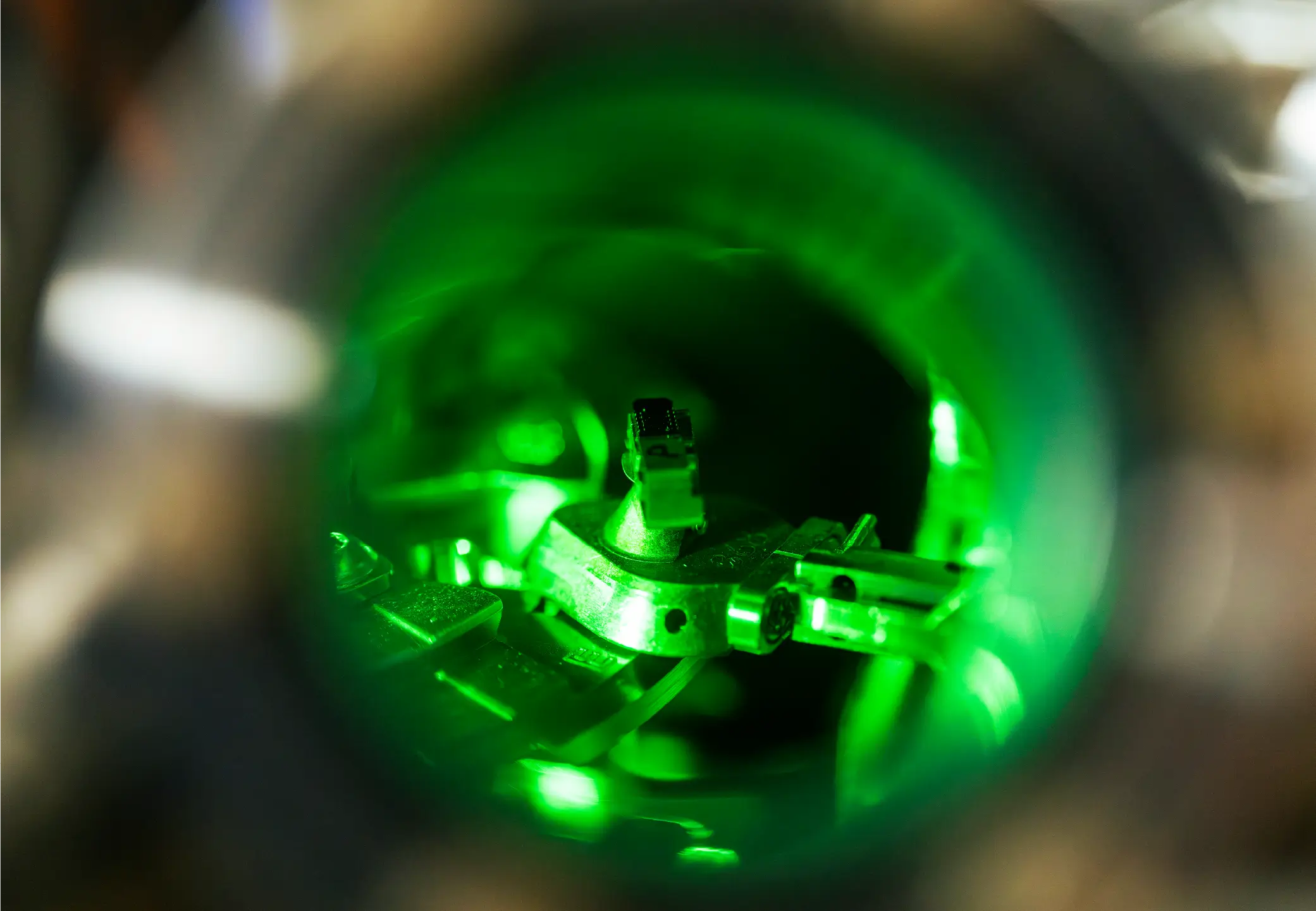

物性研究のためには極限環境が不可欠です。大洗センターには、物性研究における極限の御三家「低温・強磁場・高圧力」環境が整っています。

一方、原子力材料の極限環境といえば「高温・高放射能・高圧力」です。

このように一つの場所で、全く異なった極限環境を研究に利用しているのも大洗センターの大きな特徴です。