設立目的/沿革

設立目的

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター(以下では大洗センターと呼ぶ)は、平成16年4月1日にその前身である材料試験炉利用施設(昭和44年設置)を名称変更して発足したものです。大洗センターでは以下のように旧施設が行ってきた全国共同利用等の主要な業務を引き継ぐとともに、人材の育成、学術的研究の推進に重点を置きつつ、国際化をはじめとして新たな展開を図っていくことにしています。

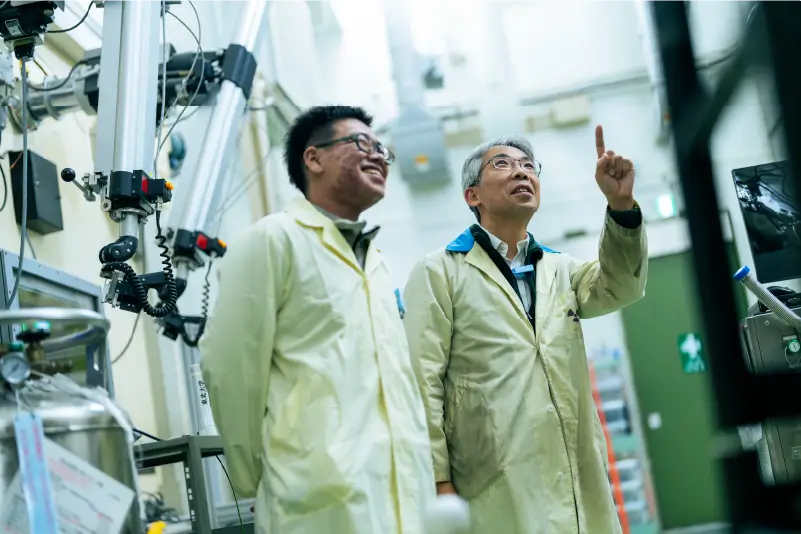

原子力の安全性を支える、最前線の研究拠点

原子力は我が国の主要なエネルギー源の一つであり、原子炉を安全に、かつ人々が安心感を持てるように運用していくためには、原子力材料の寿命評価等の安全に関わる研究が不可欠です。大洗センターでは東北大学金属材料研究所の持つ最先端の材料科学的手法を駆使してこのような材料研究を行っています。

また、将来の核融合炉等のエネルギー源のための材料に関する研究も重要な研究対象です。

さらに、原子炉を使用する際に発生する使用済み核燃料の安全な処理・処分に関する研究、アクチノイド元素や劣化ウラン等を積極的に利用した新物質の創製、およびこれらの基礎となる物性研究は、材料研究に並ぶ大洗センターの研究の柱です。

大洗センターではこのような研究を自ら行うと同時に、国内外の大学や研究機関の研究者を対象に、全国共同利用機関として共同利用を支援するとともに、積極的な共同研究を推進しています。

学び、研究し、世界へ。次世代のエネルギー研究を担う

人材の育成は原子力の将来にとって最重要な課題です。大洗センターはこれまでも大学院生の学位取得のための研究や夏期集中学生実習などを通して人材育成に大きな役割を果たしてきましたが、今後も客員教員制度の充実等を通して教育・訓練を推進していく計画です。

高い研究水準を維持し、情報や研究技術を共有することにより研究の効率化を図る上でも国際化は極めて重要です。大洗センターは世界の代表的な研究機関と研究協定を結ぶなどして、人材の交流、試料等の交換、情報の交換を図っていくことにしています。原子力研究の上で照射施設は特に重要であり、現在利用している国内の研究炉に加えて海外の原子炉を利用した照射試験も積極的に進めています。

大学等が進める材料照射研究に関する国際協力の国内拠点としての役割も大洗センターの重要な機能です。日米科学技術協力・核融合分野での事業であるJupiter-Ⅱ計画においても、大洗センターは重要な役割を担ってきましたが、今後はさらに広範な国際協力等において主体的な役割を果たしていく計画です。

これらの業務を進めていく上で、日本原子力研究開発機構との機密な連携・協力は欠かせません。客員制度等を整備しつつ有機的な協力関係をさらに強化していくことが重要です。 また、産官学の連携事業の推進や地元との協力により、研究の社会還元を図っていくことにしています。

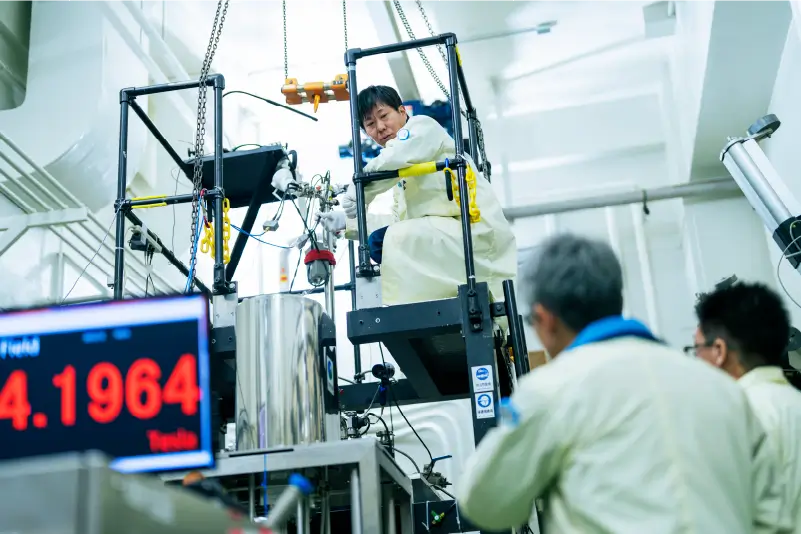

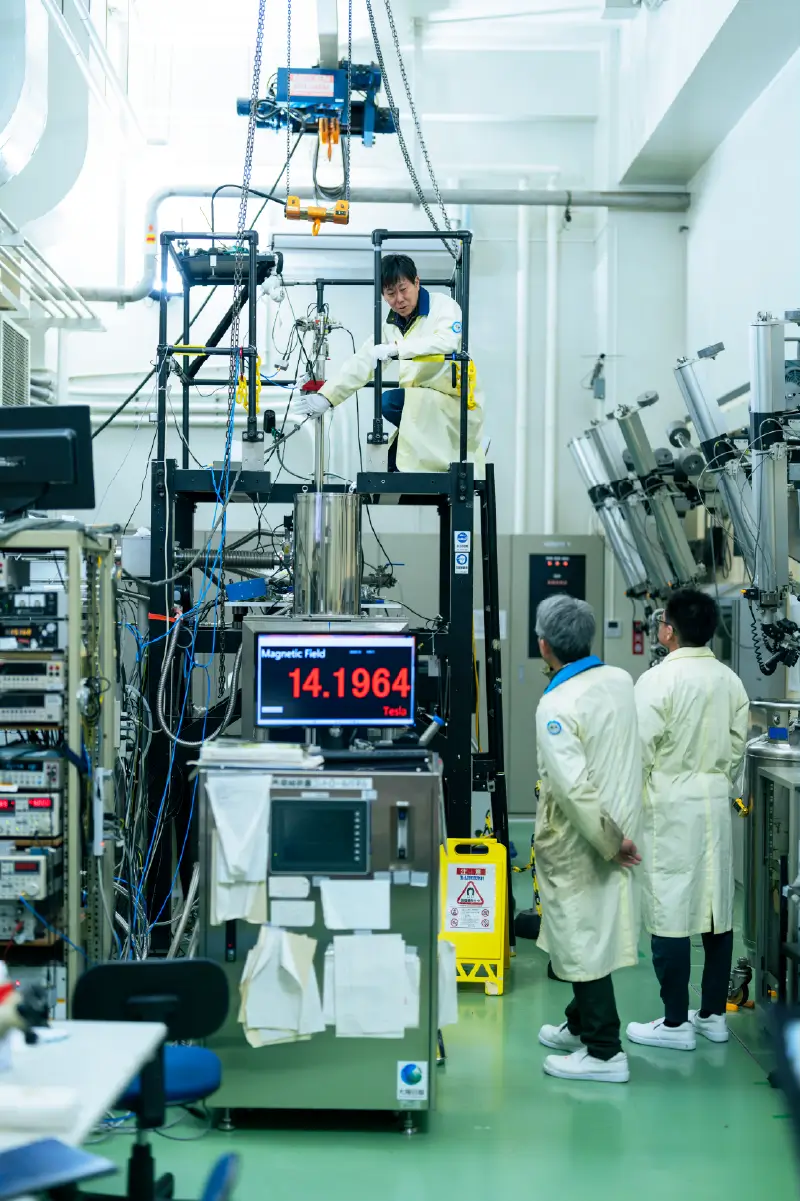

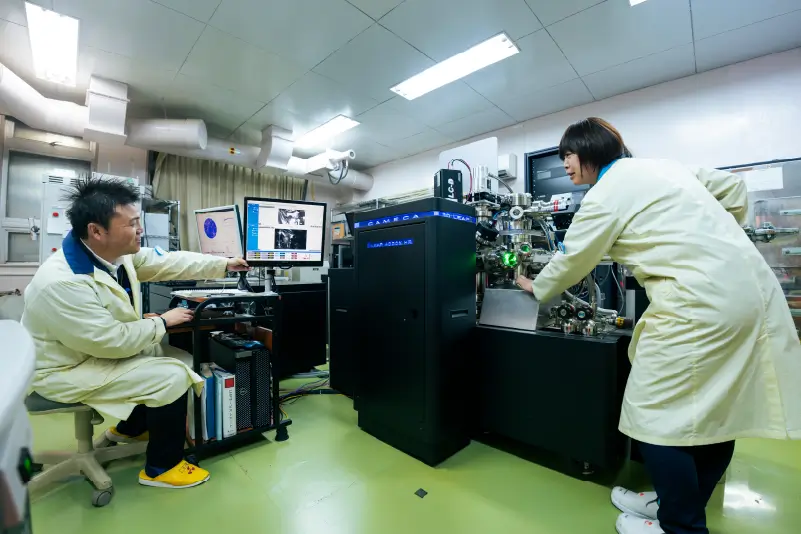

物性研究においても、国内の研究拠点の一つとして特徴ある研究環境を有しています。例えば、金属の顔と呼ばれるフェルミ面研究のためには純良な試料と強磁場・極低温環境が不可欠です。

大洗センターでは多様な純良単結晶試料育成技術や極低温・高圧・強磁場環境を有しており、フェルミ面研究の一大拠点となっています。これらの研究環境は金属材料研究所共同利用制度(GIMRT)を通じて、国内外の大学や研究所の研究者に提供されます。さらに、国外研究者を客員教員として招くことで国際共同研究をさらに加速し、国際ネットワークのさらなる発展を積極的に推し進めています。

沿革

昭和43年8月に日本原子力研究所の大洗研究所にある材料試験炉(JMTR)の臨界が達成されました。それに引き続き全国の大学等の研究者の共同利用施設として、東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター(旧・材料試験炉利用施設)は、昭和44年6月に設立されました。その目的は、「日本原子力研究所の材料試験炉などを活用し、核燃料や原子炉材料に関する基礎研究を行うこと」です。設立と同時に「材料照射工学部門」も設置され、センターと一体となって共同利用業務や研究活動を進めてきました。

この設立に先立ち、昭和32年から昭和37年にかけて、以下の原子力材料研究部門が順次設置されました。

- 希有金属学部門(原案名称:原子炉燃料冶金学)

- 放射線金属化学部門

- 原子炉材料金相学部門

- 原子炉材料加工学部門

- 放射線金属物理学部門

大洗センターは、これらの部門と緊密に連携しながら研究を進めてきました。

初期の研究課題と発展

設立当初、主な研究テーマは以下の分野でした。

- 軽水炉圧力容器鋼や燃料被覆管材料の研究

- 核融合炉用材料の開発と照射挙動の研究

- 炭化ケイ素繊維の開発研究

- 陽電子消滅法を用いた基礎研究

昭和55年度には「核融合特別研究」が開始され、昭和57年度からは日米科学技術協力の一環としてRTNS-II計画がスタート。これにより、センターの「核融合炉用材料の照射研究センター」としての役割が急速に重要性を増しました。

さらに、日米協力事業の第2期「FFTF/MOTA計画」、第3・4期「Jupiter計画I・II」においても、当センターは国内の照射後実験センターとしてだけでなく、核融合炉材料研究の中核機関として大きな役割を果たしました。

研究施設の拡充

昭和43年8月に日本原子力研究所の大洗研究所にある材料試験炉(JMTR)の臨界が達成されました。それに引き続き全国の大学等の研究者の共同利用施設として、昭和60年度からは、JMTR(材料試験炉)に加え、当時の動燃事業団が運用する高速実験炉「常陽」の利用が可能となりました。これにより、JMTRでは不可能だった数十dpa級の重照射実験が実施できるようになりました。

また、平成元年にはアクチノイド元素実験棟が完成し、共同利用施設として供用が開始されました。これにより、センター設立の目的の一つである「核燃料」に関する研究が本格化しました。さらには、平成26年度より「放射線金属化学部門」は現在の「アクチノイド物質科学研究部門」に改称され、希土類・アクチノイド元素を含む化合物の物質研究の拠点になりました。

具体的には、以下のような研究が活発に行われるようになりました。

- 材料照射

- 照射後試料の実験・評価

- 核燃料の物性研究

- 使用済み核燃料の処理・処分に関する研究

- 東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置に関わる研究

- アクチノイド元素の物性研究

- アクチノイド元素の放射化学

センター職員だけでなく、外部の共同利用研究者も加わり、研究が一層活発になりました。

研究体制の変遷と現在の体制

設立当初、原子力材料に関する研究部門は6部門ありました。部門担当者の交代などにより、現在は以下の4部門に統合されています。

- アクチノイド物質科学研究部門

- 原子力材料工学研究部門

- 原子力材料物性学研究部門(現在は耐環境材料学研究部門)

- 材料照射工学研究部門

現在、大洗地区では「材料照射工学研究部門」と「アクチノイド物質科学研究部門」の2部門があり、仙台地区の各部門もセンターへの関与を強めました。

このように、大洗センターは長年にわたり、核燃料・原子炉材料・物性物理の研究拠点として発展を遂げ、国内外の核融合・照射の研究のみならず、物性研究において重要な役割を果たしています。

大洗センターの歴史

| 1967.04 | 大洗センター設置準備委員会発足 |

|---|---|

| 1968.03 | JMTR 初臨界 |

| 1969.02 | 附属材料試験炉利用施設本館(事務・研究棟)完成 |

| 1969.06 |

|

| 1970.09 |

|

| 1971.06 | JMTR 実用期間照射試験開始 |

| 1978.04 | 茨城県原子力安全協定締結 |

| 1980 | 核融合特別研究が開始 |

| 1982 |

|

| 1984.04 |

|

| 1984.10 | 動力炉核燃料開発事業団(現・原子力機構)「常陽」利用開始 |

| 1988.04 |

|

| 1988.12 | アクチノイド元素実験棟竣工(1989.04 利用開始) |

| 1990.04 | 全国私立大学共同利用開始 |

| 1992.04 | アルファー放射体実験室(仙台)が大洗施設分室となる |

| 2002.04 | 全国独立法人研究機関共同利用開始 |

| 2003.08 | 全国理工系大学院生を対象とした「大洗原子力夏の学校」開催(以降、毎年開催) |

| 2004.04 | 附属材料試験炉利用施設から附属量子エネルギー材料科学国際研究センターヘ改称 |

| 2004.04 | ベルギー SCK • CEN 原子炉「BR2」の利用を締結 |

| 2005.10 |

|

| 2006.08 | JMTR 計画停止(2018 廃炉を決定) |

| 2008.08 | 金属材料研究所が材料科学共同利用・共同研究拠点に認定 |

| 2008.10 | 日本原子力研究開発機構(大洗)と研究協力協定締結 |

| 2010.04 | 核融合科学研究所と「双方向型共同研究」を開始(2016. 3.31 まで) |

| 2010.08 | 全国高専生を対象とした「高専インターンシップ」開催(以降、毎年開催) |

| 2017.01 | 全国理工系大学院生を対象とした「大洗原子力冬の学校」開催(以降、毎年開催) |

| 2018.11 | 金属材料研究所が国際共同利用・共同研究拠点に認定 |

歴代センター長

| 幸田成康教授 | 1969.04~1970.03 |

|---|---|

| 矢島聖使教授 | 1970.04~1981.12 |

| 鈴木 進教授 | 1981.12~1984.03 |

| 諸住正太郎教授 | 1984.04~1987.03 |

| 平林 眞教授 | 1987.04~1989.03 |

| 茅野秀夫教授 | 1989.04~1997.03 |

| 松井秀樹教授 | 1997.04~2007.03 |

| 四竈樹男教授 | 2007.04~2015.03 |

| 永井康介教授 | 2015.04~2024.03 |

| 青木 大教授 | 2024.04~ |